PR

こんにちは。サウンドアパート運営者のオトワです。

街中でふと見かけた人の手が綺麗だったり、テレビで演奏しているピアニストの指先に見とれてしまったりして、ピアノやってる人の手にはどんな特徴があるのか気になったことはありませんか。

また、ご自身がピアノを習っていて、指の形や血管の浮き出方に変化を感じている方もいるかもしれません。

一般的に指が長くてスラッとしているイメージを持たれがちですが、実際にはクリームパンのように厚みがあったり関節が太くなったりと、人によって様々な変化が現れるものです。

この記事では、そうした外見的な特徴から機能的な変化まで、ピアノを弾く人の手に隠された秘密を深掘りしていきます。

この記事に書いてあること

- 血管や筋肉の発達など独特な外見的特徴の理由

- 爪の形状や指先のタコに関するリアルな事情

- 手の大きさや指の長さが演奏に与える影響

- ピアニスト特有の機能的な手の構造と適応

ピアノをやってる人の手に見られる外見的な特徴

ピアノを長く続けている人の手を見ると、単に「綺麗」という言葉だけでは片付けられない、独特の雰囲気を感じることがありますよね。それは、長年の練習によって培われた「アスリートのような手」だからかもしれません。

まずは、パッと見てわかる外見的な特徴と、なぜそうなっているのかという理由について見ていきましょう。

血管が手の甲に浮き出る理由とメカニズム

ピアノを弾く人の手、特にプロや上級者の手の甲を見ると、血管がくっきりと浮き出ていることに驚くことがあります。これは専門的には「ハンドベイン」や「静脈怒張」とも呼ばれる現象ですが、決して病気などではなく、むしろ激しい演奏に身体が適応した証と言えるでしょう。

僕自身も、コンチェルトのような激しい曲を長時間練習した直後は、自分の手が別人のように血管が浮き出ていて驚くことがあります。では、なぜこのような現象が起きるのでしょうか。これには、主に3つの生理学的な理由が絡み合っています。

1. 筋肉のポンプ作用と血流需要の増大

ピアノ演奏、特に速いパッセージや和音を連続して弾くとき、手や前腕の筋肉は大量の酸素とエネルギーを必要とします。筋肉を動かすエンジンの燃料として、血液が大量に送り込まれるわけですね。動脈から流れ込む血液量が劇的に増えるため、循環の原則として、心臓へ戻る静脈の血液量も同じだけ増えなければなりません。

このとき、指を高速で動かす筋肉の収縮・弛緩がポンプのような役割を果たし、静脈血をグイグイと押し流します。これが常態化することで、静脈の圧力が高まり、血管そのものが太く強靭にリフォームされていくのです。まるで、交通量の多い道路が拡張工事されて広くなるようなイメージですね。

2. 筋肉の発達による物理的な押し出し

指を動かす筋肉の本体は、実は手のひらだけでなく、肘から手首にかけての「前腕」にも大きく存在しています。長年の演奏でこれらの筋肉が発達して体積が増えると、皮膚の表面近くにある静脈が物理的に外側へと押し出されます。筋肉という土台が盛り上がることで、その上を走る血管がより強調されて見えるようになるわけです。

3. 皮下脂肪の減少と皮膚の変化

多くのアスリートと同様、指先を酷使するピアニストの手は、無駄な皮下脂肪が削ぎ落とされていく傾向にあります。脂肪の層が薄くなれば、当然ながらその下にある腱や血管といった解剖学的な構造物が、皮膚の表面に浮き出やすくなります。また、年齢とともに皮膚のコラーゲンが減少し、皮膚自体が薄くなることも、血管が目立つ要因の一つです。

血管が浮き出る主な要因まとめ

- 活動性充血: 演奏による酸素消費と血流量の爆発的な増加。

- 筋ポンプ作用: 指の高速運動による静脈還流の促進。

- 構造的適応: 前腕筋群の発達による物理的な圧出と、皮下脂肪の減少。

このように、浮き出た血管は単なる加齢や体質だけの問題ではなく、その手が「高い代謝能力を持つ高性能なエンジン」を備えていることの視覚的な証明なんですね。

ギター奏者の方にも同様の特徴が見られることがありますが、指先を繊細かつ力強く使い続ける音楽家特有の「職業的な勲章」とも言えるかもしれません。

クリームパンのような厚みと筋肉の発達

「ピアノを弾く手」というと、細くて繊細な指をイメージする方が多いですが、実際には手のひらや甲にしっかりとした厚みがある、いわゆる「クリームパン」のような手をしている方が結構多いんです。コンサートの後、ピアニストと握手をする機会があったら、その厚みに驚くかもしれません。

一見するとふっくらして柔らかそうに見えるので、「もしかして太っているのかな?」とか「脂肪なのかな?」と誤解されがちですが、これは解剖学的な視点で見れば「機能的筋肥大」と呼ばれる筋肉の発達であることがほとんどです。

手のひらの中に隠された「インナーマッスル」

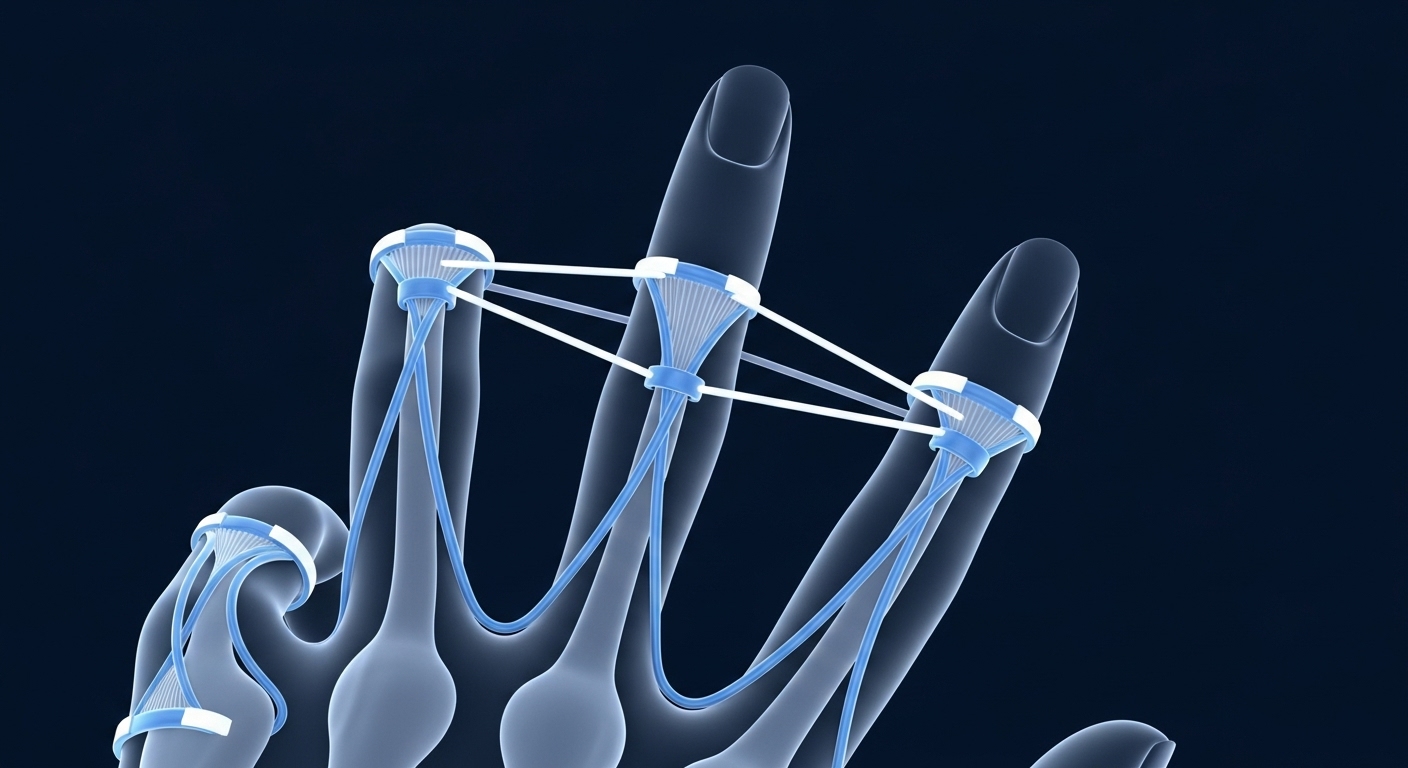

手の内部には、指の繊細な動きを制御するための多数の小さな筋肉が存在しています。特にピアノ演奏において重要な役割を果たすのが、「虫様筋(ちゅうようきん)」と「骨間筋(こっかんきん)」と呼ばれる内在筋群です。

- 虫様筋: 指の付け根の関節(MP関節)を曲げつつ、指先を伸ばすという、ピアノの打鍵に不可欠な独特の動きを担当します。

- 骨間筋: 指を横に広げたり(パーの形)、閉じたり(グーの形)する動作を担います。

ピアノを弾く際、特にオクターブや和音を掴むために指を大きく広げたり、高速でトリルを弾いたりする動作において、これらの筋肉は常に高い負荷に晒され、筋力トレーニングをしているような状態になります。長年の修練により、これらの筋肉群が発達・肥大し、手掌および手背の厚みが増大するのです。

柔らかさと硬さのパラドックス

興味深いのは、プロのピアニストの手が持つ質感のギャップです。脱力している時、つまりリラックスしている状態では、筋肉が柔軟で弾力があるため、マシュマロやお餅のように驚くほど柔らかくモチモチしています。しかし、いざ打鍵の瞬間になると、必要な筋肉が一瞬で収縮し、鋼のように硬く安定した状態に変化します。

プロの手の触り心地

この「脱力時は柔らかく、打鍵時は硬い」という特性こそが、質の良い筋肉がついている証拠です。常にカチカチに硬い筋肉は、緊張が抜けきっていない証拠であり、故障の原因にもなりかねません。

また、打鍵時の衝撃から骨や神経を保護するために、結合組織そのものが強化されているという側面もあります。したがって、「クリームパンのような手」は、未熟さや肥満の象徴ではなく、強靭な打鍵に耐え、かつ繊細なコントロールを可能にするための「クッション性と出力を兼ね備えた高機能な手」として再定義されるべきなんですね。

常に短く整えられた爪と深爪の形状

ピアノをやっている人の手を観察すると、ほぼ例外なく爪が極限まで短く切り揃えられていることに気づくはずです。これは単なるマナーや清潔感の問題ではなく、演奏のクオリティを維持するために不可欠な「楽器の一部としてのメンテナンス」なんです。

クリック音の排除と音響工学

最大の理由は「雑音(ノイズ)」の排除です。爪が指先よりも少しでも伸びていると、鍵盤に触れた瞬間に「カチカチ」という硬質なクリック音が発生してしまいます。静かなバラードや繊細なピアニッシモを奏でている時に、この爪の音が混じると、音楽の世界観が一気に崩れてしまいます。

打鍵角度とテクニックへの影響

さらに深刻なのが、テクニックへの悪影響です。ピアノを弾く際の理想的なフォームの一つに、「指を立てて、指先(指の腹の先端)で弾く」というものがあります。しかし、爪が長いと物理的に指を立てることができず、指を寝かせて「指の腹全体」で弾かざるを得なくなります。

指が寝てしまうと、速いパッセージで指が回らなくなったり、粒立ちの良いクリアな音が出せなくなったりします。また、指先の関節が逆反りしてしまう原因にもなり、力の伝達効率が著しく低下してしまいます。そのため、ピアニストは常に「深爪ギリギリ」の長さに神経を使っているのです。

爪切りのリスクと正しいケア

実は、一般的な「パチン」と切るタイプの爪切り(クリッパー)は、プロの間ではあまり推奨されません。圧力をかけて切断する際、爪の繊維層に衝撃を与え、目に見えない微細な亀裂(マイクロフラクチャー)を生じさせるリスクがあるためです。これが二枚爪や割れの原因になります。

そのため、多くのピアニストは「ガラス製の爪やすり(ファイル)」を使用し、少しずつ削って長さを調整しています。やすりを使うことで断面が滑らかになり、爪の強度が保たれるからです。

爪は指を支える「バックプレート」

意外かもしれませんが、爪には「指先の骨を裏側から支える」という重要な役割もあります。爪が弱かったり薄かったりすると、打鍵の圧力を受け止めきれず、指先の安定感が損なわれてしまいます。そのため、ピアニストにとって爪の健康管理は、アスリートがシューズの手入れをするのと同じくらい重要なルーチンワークなのです。

長年深爪の状態をキープしているため、指の腹の肉が爪よりも上に盛り上がっているような独特の形状になることも、ピアノ特有の手の特徴と言えるでしょう。この指先の肉の盛り上がりこそが、豊かな音色を生み出す最良のクッションとなるのです。

指先のタコや関節が太くなる職業的な変化

「練習をたくさんすると指先にタコができる」というイメージを持っている方は多いかもしれません。確かに、ギターや弦楽器の奏者は、弦という硬くて細い物体を強く押さえる必要があるため、指先が岩のように硬化することが一般的です。しかし、ピアノの場合は少し事情が異なります。

現代奏法と「タコ」の関係

現代のピアノ奏法では、無理な力で鍵盤を叩きつけたり、鍵盤を擦ったりするような動作はノイズや故障の原因となるため、あまり推奨されていません。重力を利用して自然に腕の重みを指先に伝える「重力奏法」などが主流であり、正しいフォームで弾いている限り、視認できるほどカチカチのタコができることは意外と少ないのです。

もちろん、グリッサンド(指を滑らせる奏法)を多用する曲や、ジャズやロックなどの激しいジャンルを弾く場合は摩擦で皮が厚くなることもあります。

しかし、クラシックのピアニストにとって、指先の皮膚が厚くなりすぎて感覚が鈍くなることは、むしろマイナスに働くこともあります。繊細なタッチの変化を感じ取るためには、指先の皮膚は「丈夫だけど敏感」な状態がベストだからです。

関節の肥大と骨格の適応

皮膚よりも顕著な変化が現れやすいのが「関節」です。特に指の第二関節(PIP関節)あたりは、打鍵時の衝撃を何万回、何億回と受け止めるクッションの役割を果たします。この負荷に適応するために、骨が太くなったり、関節を包む結合組織や靭帯が強化されたりして、節くれだった指になることがあります。

これは、華奢な指では耐えきれないようなフォルテッシモ(強音)を安定して出すための、身体の防衛反応とも言えます。指輪のサイズが関節で引っかかってしまうのが悩み、というピアニストも多いですが、それは厳しい練習に耐えてきた勲章のようなものです。

硬化回避型 vs 機能的硬化型

理想的なのは、皮膚の弾力性を保ったまま内部が強化される「硬化回避型」ですが、演奏スタイルや練習量によっては皮膚が防御反応を示す「機能的硬化型」になることもあります。どちらにせよ、指先を酷使している証拠ですね。

ただし、過度な練習や不適切なフォームは、指の腱鞘炎(けんしょうえん)や「ばね指」といった障害を引き起こすリスクもあります。指の違和感は身体からのSOSサインですので、痛みを感じたら無理をせず専門医に相談することが大切です。

(出典:公益社団法人 日本整形外科学会 『ばね指(弾発指)』)

指が細長いというイメージと実際の個人差

「ピアニスト=白魚のような細長い指」というイメージは、映画や漫画の影響もあって非常に根強いですよね。しかし、実際のピアニストの手を観察してみると、これは半分正解で半分誤解だということがわかります。

「有利な条件」と「必須条件」の違い

確かに、物理的に指が長いことは、遠くの鍵盤に届きやすいため有利に働きます。特に黒鍵と白鍵の間を行き来するようなパッセージでは、リーチの長さが余裕を生むことは間違いありません。しかし、必ずしも全員がモデルのように細長い指をしているわけではありません。

実際には、がっしりとした骨太の指を持つ「剛腕」タイプのピアニストもたくさんいますし、先ほどお話ししたように筋肉の発達で指が太く見えることもあります。むしろ、あまりに指が細すぎると、関節の安定性を保つのに苦労したり、フォルテッシモで力が逃げてしまったりする(指が折れ曲がってしまう)というデメリットも存在するのです。

なぜ「細長く」見えるのか?

ではなぜ、多くの人が「ピアノをやっている人の指は細長い」という印象を持つのでしょうか。そこにはいくつかの視覚的なマジックや要因が隠されています。

- 爪の短さによる錯覚: 深爪にしているため、指の腹(指紋がある側)の面積が相対的に広く見え、指全体が長く見える効果があります。

- 姿勢と動作の優雅さ: 演奏時、ピアニストは指を適度にカーブさせ、手首をしなやかに使います。この洗練された動きが、指をより美しく長く見せているのです。

- 皮下脂肪の減少: アスリートと同様、指の脂肪が落ちて骨格や筋のラインが浮き出ることで、ぽっちゃり感が消え、スッキリと細く見えるようになります。

「私の指は太くて短いからピアノに向いていない」なんて悩む必要は全くありません。骨が太い指は、それだけ安定した力強い音が出せるという素晴らしい才能です。どんな形であれ、練習によってその人の手に最適な機能美が備わり、魅力的な「ピアノの手」へと進化していくはずです。

ピアノをやってる人の手の機能的な特徴やサイズ感

外見だけでなく、機能面やサイズ感においても、ピアノを弾く人の手には独特の特徴があります。「手が小さいとダメなの?」「指はどう動いているの?」といった疑問に対して、解剖学やバイオメカニクスの視点も交えながら、もう少し専門的に解説していきますね。

手の大きさが演奏に与える有利な影響

ピアノ演奏において、手の大きさは「ハードウェアのスペック」として、やはり無視できない重要な要素の一つです。専門的には、親指から小指までを最大限に広げた距離を「ハンドスパン」と呼びますが、これが広ければ広いほど、物理的に一度に掴める音の数や範囲が増えることになります。

具体的にどのくらいのサイズがあれば、演奏にどのような影響が出るのでしょうか。一般的な目安を整理してみましょう。

| 届く範囲(度数) | 演奏への影響とレパートリーの目安 |

| オクターブ(8度) (ドから上のドまで) | ピアノ演奏の最低ラインとも言える距離です。 これがギリギリ届くか届かないかだと、オクターブが連続する曲で手に過度な緊張を強いられ、疲労しやすくなります。 |

| 9度 (ドから上のレまで) | 多くのクラシックの名曲が弾きやすくなる標準的なサイズです。 和音の中に余裕を持って音を詰め込むことができ、演奏の安定感が増します。 |

| 10度以上 (ドから上のミ以上) | 非常に有利な「大きな手」です。 リストやラフマニノフといった作曲家は自身の手が巨大だったため、彼らの作品には10度以上の和音が頻出します。 これらを分散せずに「ジャーン」と一発で弾けるのは、圧倒的なアドバンテージです。 |

「掴む」ことによる音色の変化

手が大きいことの最大のメリットは、単に「届く」ことだけではありません。余裕を持って鍵盤を掴めるということは、手首や腕に余計な力が入らない(脱力できる)ことを意味します。これにより、腕の重みを素直に鍵盤に乗せることができ、結果として深みのある重厚な音色(濃厚な音)を出しやすくなるのです。

逆に、ギリギリ届く状態で弾こうとすると、手全体がこわばってしまい、どうしても音が硬くなったり、響きが浅くなったりしがちです。このように、手の大きさは「弾きやすさ」だけでなく、「音の質」にも直結する要素と言えます。

手が小さい場合の悩みと演奏の工夫

では、手が小さい人や指が短い人は、ピアニストとして大成できないのでしょうか? 結論から言えば、決してそんなことはありません。歴史を振り返れば、驚くほど小さな手で世界的なキャリアを築いた巨匠たちがたくさん存在します。

「小さな手」の伝説:アリシア・デ・ラ・ローチャ

例えば、スペインの伝説的なピアニスト、アリシア・デ・ラ・ローチャは、身長150cm足らずで手も非常に小さかったことで有名です。

しかし、彼女は指の間を広げる猛烈なストレッチを行い、物理的な指の長さではなく「指間膜(しかんまく)の柔軟性」を極限まで高めることで、10度の音程を届かせたと言われています。彼女の演奏は、手が小さいことを微塵も感じさせないほど力強く、かつ色彩豊かでした。

ソフトウェア(技術)でカバーする戦略

手が小さい奏者は、ハードウェアの制約をソフトウェア(技術と工夫)で乗り越えています。

- 分散和音(アルペジオ)の活用: 届かない和音は、下の音から上の音へと素早く「バララッ」とずらして弾くことで、音楽的な流れを損なわずに響きを作ります。

- 手首の回転と移動: 指先だけで届かせようとせず、手首や腕全体を素早く移動させることで距離をカバーします。

- 「歌う」ための工夫: 手が小さいからこそ、無理に音量を稼ぐのではなく、音の繋がり(レガート)やフレーズの歌わせ方で勝負する、独自の表現スタイルが生まれます。

また、近年では手の小さな人向けに鍵盤の幅を少し狭くした「細幅鍵盤(Narrow Keys)」の普及を求める動きもあり、人間工学的な視点からも議論が進んでいます。

「小さな手」には、大きな手にはない機動力があり、繊細で軽やかな音が出せるという独自の魅力もあります。ご自身の手のサイズを嘆くのではなく、その手に合ったレパートリーや弾き方を見つけることが、上達への近道かなと思います。

薬指と小指の独立性と特殊な筋肉の動き

ピアノを習い始めて最初にぶつかる技術的な壁、そして上級者になっても悩み続ける永遠のテーマが、「薬指(第4指)の独立」ではないでしょうか。

なぜ薬指は動かないのか?

机の上に手を置いて、中指だけを曲げた状態で薬指を持ち上げようとしてみてください。驚くほど上がらないはずです。これはあなたの努力不足ではなく、人体の解剖学的な構造によるものです。実は、手の甲側にある指を伸ばすための腱(総指伸筋腱)は、中指・薬指・小指の間で「腱間結合」という繊維によって互いに連結されています。

この結合があるせいで、薬指を動かそうとすると中指や小指がつられて動いてしまい、独立して高く上げることが物理的に非常に困難なのです。トリル(2つの音を交互に素早く弾く装飾音)などで、薬指と小指の組み合わせが「最弱」とされるのはこのためです。

脳のマップを書き換える訓練

しかし、熟練したピアニストの演奏を見ると、薬指も小指も自由自在に動いていますよね。これは腱の結合がなくなったわけではなく、長年の反復練習によって脳神経系レベルでの制御マップが書き換わった結果です。

「腱が繋がっていても、別の筋肉を補助的に使って動かす」といった、極めて高度な身体操作を無意識レベルで習得しているのです。

進化する小指:最強の柱へ

また、小指(第5指)の役割の変化も劇的です。日常生活において、小指はあくまで補助的な役割に留まることが多いですが、ピアノ演奏においては決定的な役割を担います。

- 右手の小指: メロディの最高音(ソプラノライン)を担当し、最も輝かしく響かせる必要があります。

- 左手の小指: 音楽の土台となるバス(低音)を担当し、オーケストラのコントラバスのような重厚な支えを求められます。

そのため、ピアニストの小指は、他の指と比較しても不釣り合いなほど強靭に発達し、決して折れない「独立した柱」として機能するよう適応します。か細い小指で全体重を支えるような打鍵を行う姿は、まさに適応の極みと言えるでしょう。

柔らかな手首と脱力が生むしなやかな動き

「ピアノの手」の特徴として、指そのものと同じくらい重要なのが、手首の状態です。上手な人の演奏を見ていると、手首がクッションのように上下し、まるで波打つように、あるいは呼吸をしているかのように柔軟に動いているのがわかると思います。

「脱力」の正体とは

ピアノのレッスンで耳にタコができるほど言われる「脱力(リラックス)」ですが、これは単にダラダラと力を抜くことではありません。正確には、「必要な瞬間だけ必要な力を入れ、それ以外は瞬時に緩める」という、筋収縮のオンとオフの高速切り替えのことを指します。

ガチガチに力が入ったまま(共収縮した状態)で弾くと、手首が固まってクッションの役割を果たせなくなります。すると、打鍵の衝撃が関節や腱にダイレクトに伝わり、音色が硬く汚くなるだけでなく、最悪の場合は腱鞘炎などの故障を引き起こしてしまいます。

キネティック・チェーン(運動連鎖)

実は、ピアノは指先だけで弾いているのではありません。「キネティック・チェーン」というバイオメカニクスの概念がありますが、打鍵のエネルギーは、足裏が床を捉える力、座骨の安定、背中や肩甲骨の動き、そして腕の重みが連動して、最終的に指先へと伝達されます。

手首が柔らかいということは、この全身からのエネルギーの流れをせき止めず、スムーズに指先(鍵盤)へと流し込めている証拠です。一流のピアニストの手が、激しい演奏の中でもどこか優雅で余裕があるように見えるのは、指先の筋肉だけでなく、全身を効率よく使って弾いているからなんですね。

「脱力時は柔らかく、打鍵時は硬く」。この矛盾した状態を高いレベルで両立させている手こそが、機能的に完成された理想的な「ピアノの手」と言えるでしょう。

まとめ:ピアノをやってる人の手とその特徴の真実

ここまで、ピアノをやっている人の手の外見的な特徴から、機能的な適応、そして悩みや工夫に至るまで、多角的に解説してきました。

記事の要点まとめ

- 外見の適応: 浮き出た血管や「クリームパン」のような筋肉の厚みは、激しい運動負荷に耐えるためのエンジンの証であり、機能美である。

- メンテナンス: 爪は常に極限まで短く整えられ、指先は適度な硬さと弾力を兼ね備えている。これは良い音を生むための必須条件。

- サイズの克服: 手が大きくても小さくても、それぞれの特性に合わせた奏法や工夫があり、柔軟性や技術で身体的制約を乗り越えている。

- 中身の進化: 見た目の美しさ以上に、薬指・小指の独立性や、脱力による手首の柔軟性といった、脳と神経系の高度な適応が重要。

こうして見てみると、「ピアノの手」は単に生まれつきの形が良いかどうかではなく、音楽を奏でるために長い時間をかけて作り上げられた、まさに努力の結晶であることがわかります。

もしあなたがご自身の手の特徴に悩んでいるとしても、それはあなたがピアノと真剣に向き合い、身体を変えようと努力している証拠かもしれません。血管が浮き出てきたり、関節が少し太くなったりした自分の手を見て、「頑張ってるな」と愛着を持っていただけたら嬉しいです。

これからも、ご自身の手を「替えのきかない大切なパートナー」として慈しみ、ケアしながら、素敵なピアノライフを送ってくださいね。そして、もし練習中に手や指に痛みを感じた際は、身体からのサインを見逃さず、無理をせずに休息をとったり専門医に相談したりすることをおすすめします。